MDGs

投稿日:2010年9月21日

MDGs

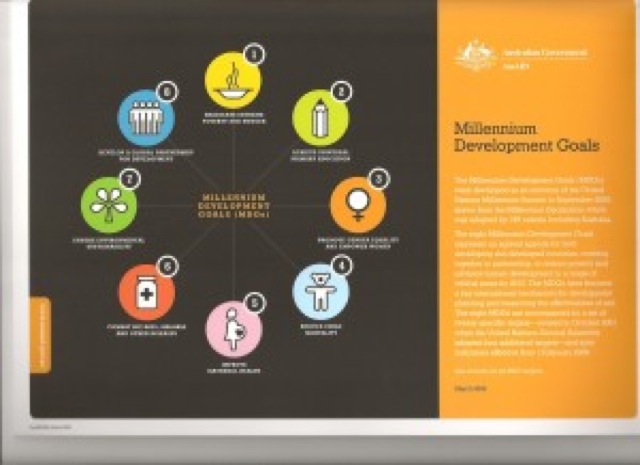

MDGsという文字に馴染みのある方は、いらっしゃいますでしょうか。Millennium Development Goalsの頭文字です。日本では、「ミレニアム開発目標」と呼ばれています。

2015年までに世界の貧困を半減しようという国連で採択された取り組みで、主に先進国の協力をよびかけたものです。2000年に取り上げられたので、ミレニアムという名がついています。

9月20日、UNで、10年後の今、MDGsの運動が効果を出しているのかどうかを検証し、さらに運動を促進するための先進国の会議が開会されました。オーストラリアのラッド新外務大臣は、その推進者であり、国連での演説で、パキスタンの洪水の支援も含めて声高く世界によびかけています。

オーストラリアにRESULTという会があります。この会は、こうした問題に関心のある人々が集まり、発展途上国への援助や支援を確実なものとするために政治家に働きかけをするものです。1週間に一度地域での集会があり、時には、政治家を招いたり、首都キャンベラに代表者が陳情にでかけたりします。

集会は、たいていが金曜日なので、私はそれに出ることはほとんど無いのですが、時々、何か特別なことが週末などに催されることがあれば、出席することもあります。普段、手伝いができるのは、政治家や各種の機関の代表者にさらなる支援を呼びかけるための手紙を書いたり、署名運動に参加したりするくらいのものです。

オーストラリアは、個人の募金額が世界で一番多いとも聞いています。でも、発展途上国の支援は、募金などでは到底解決できないことも、また、現地の人々が求めているのは寄付ではないこともよくわかってきています。

Make Poverty Historyというキャッチフレーズでも、貧困撲滅の運動が勧められています。特にイギリスでは、2005年当時のブラウン首相が大きく取り上げ、貿易の均衡を図らない限り、貧困をなくすことはできないと謳い、市民の注意を喚起し、消費者としての意識を高める運動を展開してきています。先週末の18日(土)に、シドニー市内のRocksでMake Poverty Historyの大きな集会がありました。私は、行けなかったのですが、ICETからは3名の生徒がこれに参加し、見聞してきました。

Make Poverty Historyというキャッチフレーズでも、貧困撲滅の運動が勧められています。特にイギリスでは、2005年当時のブラウン首相が大きく取り上げ、貿易の均衡を図らない限り、貧困をなくすことはできないと謳い、市民の注意を喚起し、消費者としての意識を高める運動を展開してきています。先週末の18日(土)に、シドニー市内のRocksでMake Poverty Historyの大きな集会がありました。私は、行けなかったのですが、ICETからは3名の生徒がこれに参加し、見聞してきました。

グローバル化、貿易の自由化により、アメリカやEUのような富める国と発展途上国、特にアフリカや南アメリカのような貧しい国々との格差は大きく開くばかりです。アメリカが輸出に助成金を出し、安いものを供給すればするほど、貧しい国の農業は疲弊し、壊滅していきます。

北の消費者の欲望とより安いものと便宜さを求める指向が南の生産者の生活を壊し、環境を破壊する。この循環を止めない限り、発展途上国が経済的に自立し、国を富ませることはできないでしょう。そして、そこからあがる莫大は富は、少数の企業や人々の手にしか渡りません。

海の資源も同じです。世界の水産資源の10%を食べてしまう日本人。アフリカの沿岸の魚で食卓を豊かにするEUの国々。南の海は、市民が食べる魚がどんどんと減っています。

そうした状況は、私たちの毎日の消費の仕方に大いに責任があることを思うと、自らの食生活を変えなければ、この問題の解決は始まらないのではないかと思います。

生徒たちは、今、そうした食料資源や、生産や消費の仕組み、そこから起る弊害を学習しています。そして、私たちがスーパーで何をどう選ぶかによって、仕組みが大きく違ってくることも学習しています。

まだ、実際に食料を調達する消費者の活動には参加していない若者だちですが、でも、知識として学んでおくことはとても大事なことです。

物に溢れている日本、オーストラリア、そして、他の先進国。その一人ひとりの消費者がどういう意識を持つかが、世界の今後の食料の安定、しいては、平和を左右するのであれば、賢い消費者になりたいですよね。MDGsの会議の開催を機会に、私たちもその意識を高めていきたいですね。世界に貢献する一員として。